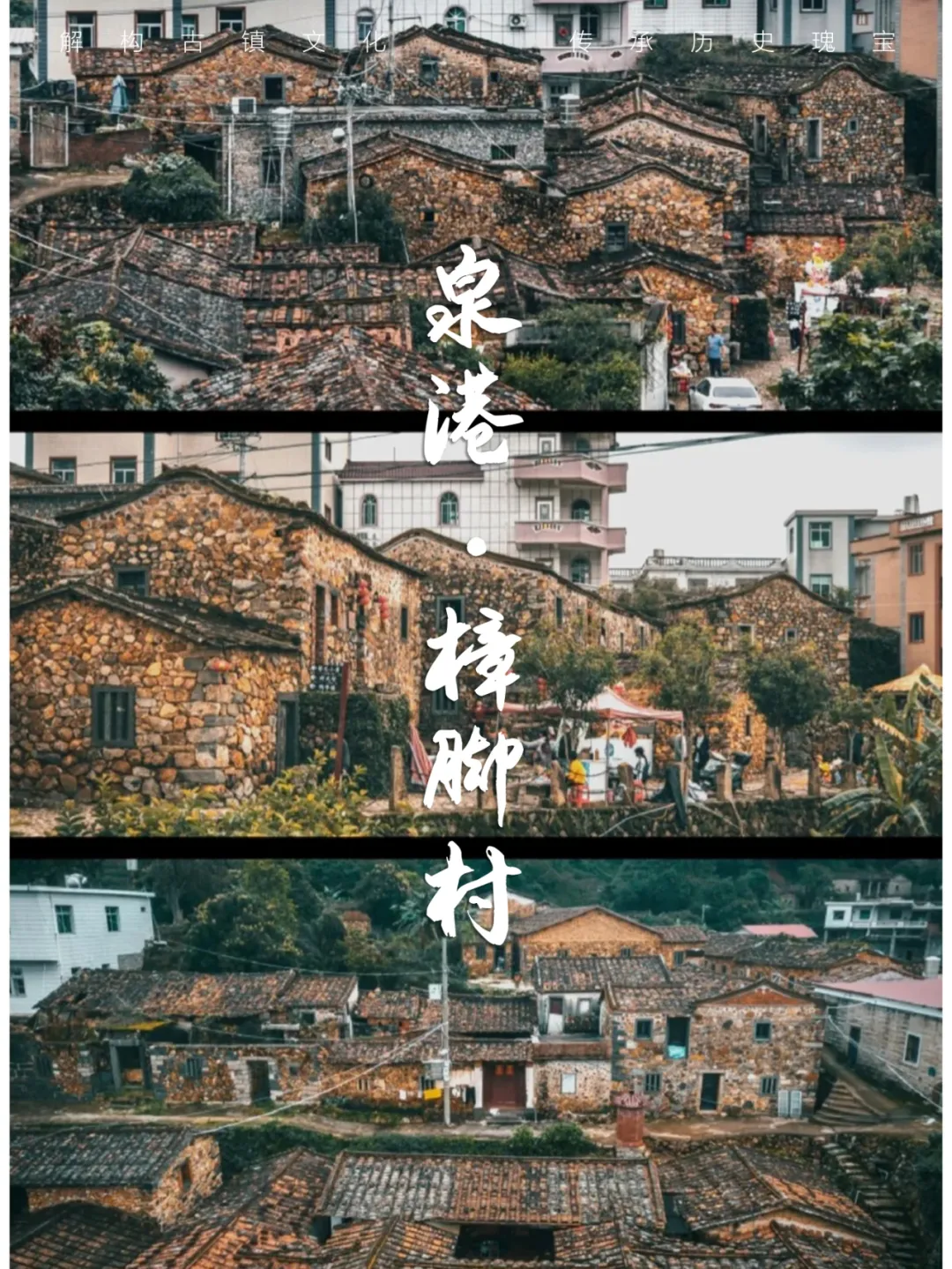

被《中国国家地理》誉为 “油画山村” 的古村落在福建省泉州市泉港区的崇山峻岭间,樟脚村如一幅凝固的地质画卷,将七百年时光镌刻在五彩石墙上。以其独特的建筑美学与活态的民俗传承,书写着一部跨越时空的文明史诗。

樟脚村古民居群砌成于1799年,距今已有226年的历史。古民居依山势而建,巷道曲径通幽,彩石斑斓,

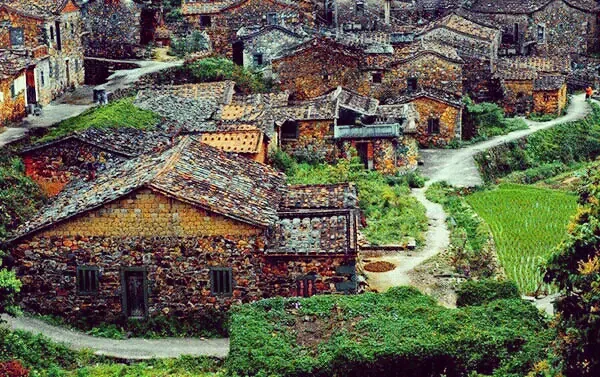

首尾相连的“石头厝”宛如七彩古城堡。这里地处戴云山脉余脉,群山中盛产青石与五彩石,为古人提供了天然建材。先民们顺应山势,将大小不一的石块干砌成墙,石缝间填塞黄土与碎瓷片,形成蜂巢般的墙体结构。

这种 “以石为骨、以土为筋” 的建造智慧,使房屋历经数百年风雨依然坚固。村民将含有铁、锰元素的岩石敲碎混砌,在岁月侵蚀下,墙体逐渐呈现红褐、灰白、藏青的斑驳纹理,如同一幅天然的印象派油画。当晨曦穿透薄雾,整个村落宛如被打翻的调色盘,光影在石墙上流淌出流动的色彩交响曲。

南宋绍兴年间,一支陈氏家族为避战乱迁入此地,在古樟树下开辟家园。至明清时期,樟脚村因位于泉州通往福州的古驿道旁,逐渐成为繁华的商贸节点。村中的 “三层楼” 大厝,曾是盐商的货栈,墙体内嵌的 “石锁孔” 至今留存着当年镖师的印记。

村内现存明清古民居 20 余座,

以 “驷马拖车”“三进五开间” 为主要形制,却又因山势灵活变通。最具代表性的 “陈平山故居”,采用 “回” 字形布局。外墙用重达千斤的条石垒砌,

二层设有瞭望孔与射击孔,兼具防御与居住功能。屋檐下的红石浮雕,以 “渔樵耕读” 为主题,刀法细腻如工笔画;窗棂采用青石透雕,蝙蝠、麒麟等祥瑞图案在光影中若隐若现。

每年元宵节,村民都会举行 “游龙灯” 仪式,村民将花灯绑在长凳上,百条板凳首尾相连,在山间游弋如巨龙腾挪。相传,游板龙灯起源于元末明初,距今已有650年左右的历史。元朝末期,朱元璋带兵起义。元军下旨抓壮丁充军打仗,樟脚村民们团结一致,以火堆为烽火信号互相通知躲避元军抓捕。

明朝建立后,为了庆祝战争结束,每家每户男丁将花灯绑在板凳上连在一起,极其壮观,犹如神龙游走。

“灯”字通闽南语“丁”,因此游板凳灯也表达了,村民们祈求来年添丁添财的美好愿望。而放烽火的火堆,

也演变成了驱邪的“跳火堆”活动。

这里手工豆皮制作技艺,被称为是舌尖上的非遗密码。村民陆宝春沿用明清古法,用陶锅熬制豆浆,以银筷挑出薄如蝉翼的豆皮,再经炭火烘焙而成。这种半干性豆制品,

可保存数月不坏,曾是驿道商队的 “能量补给包”。如今,这项技艺仅剩两户人家坚守,每斤豆皮需耗费三斤黄豆,却依然供不应求。站在 700 年古樟的浓荫下,樟脚村的石头墙依然在生长。当暮色浸染石巷,那些斑驳的墙体仿佛打开了时光宝盒,让今人得以触摸历史的肌理。

这座 “活着的石头城堡”,正以其独特的方式,向世界讲述着中国古村落的生存智慧与文明韧性。

转自:宇宙文化研究学员,我是正能梁